城市,有自己的名片。一砖一瓦都淋过岁月风雨,一字一文都记录沧桑巨变。世代定居的土壤,一旦粘上了游子的鞋底,便一路陪伴。有时一句乡音,有时一颗石砾,就能牵动思乡的心,就能触及颤抖的灵魂。每一个普通的日子,都蕴含诗意;每一种独特的习俗,都反映文化。

高一(1)班的专业团队小组聚焦堰桥的“三月三”庙会,据此分析乡土文化转变。调查过程中,他们采访了参加过庙会的路人:

问题1

| 我想问一下您参加过三月三庙会吗?

|

答

| 参加过。

|

问题2

| 你到了那个庙会,具体看到了什么?

|

答

| 场面可谓是人山人海,还有还有各类小吃。

|

问题3

| 您买了哪些东西呢?

|

答

| 我个人对植物比较感兴趣,所以买了许多价格优惠的多肉,还买了很多美味的小吃。

|

问题4

| 您觉得这个三月三庙会的意义在于什么地方?

|

答

| 我觉得庙会是一种优秀文化的传承吧,就是不想让我们青年一辈忘记之前老一辈人的优良风俗。我认为庙会是锦绣江南的灵魂。

|

访谈结束,1班学生又通过网络调查了“三月三”庙会的历史和风俗。在了解加深的过程中,产生了自己的心得体会。

三月三是上巳节,在中原地区,自古就有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法,人们在这一天纪念轩辕黄帝。“文人雅集,曲水流觞”。今天,让我带你走进堰桥的三月三庙会,领略吴文化公园的深厚底蕴……

公园的大门气势收敛,不露锋芒,无北方之雄伟壮观,却有江南之隽永秀美。每一雕琢都精细无比,透出江南的“芙蓉出清水”的韵味。最上方有“吴文化公园”和“孕吴门”的字迹,不是金钩铁划,却是娟秀小楷。

循着鹅卵石小径步入一堂。堂中介绍了公园的来历景点等,后堂有古代文人用的农具,草垛,藤椅,农家风味一览无遗。出了祠堂,见到了各种桥梁:“丽春桥”“消夏桥”“赏秋桥”“耐东桥”等。

庙会那天,堰桥的居民要事先邀请外地的亲友赶赴庙会。方圆数十里的男女老少云集在吴文化公园,也有不少人从常州、扬州等地赶来。人山人海,水泄不通。庙场四周,商贩云集,各种小吃遍布于街头,场面甚是壮观。

吆喝声,叫卖声,锣鼓声混杂在一起,二三里外也能听见。庙前有一处平地,但见香客摩肩接踵,面容虔诚,烧香的、烧纸锭的,火光熊熊,浓烟升腾。庙堂内灯烛辉煌,香烟缭绕,钟馨聒耳,一片伽蓝香气。

浩浩荡荡的队伍起程了。只听锣鼓喧天,鞭炮震响。香火队的信徒们背着香袋,手执香火,排成4行,徐徐而行。只见烟雾缭绕,缥缈弥漫,如入仙境一般。紧随香火队之后是鼓乐队,乐师身穿青衫,腰束黄带,手执鼓、钹、笙、箫、弦子、二胡等乐器,演奏乐曲。接下来,是人数最多的化妆的歌舞队,各种歌舞争奇斗胜,美不胜收。耍木头人戏的则靠一根扁担,扛着一个小台子,周围有布挡,上面挂有一排排尺把长的小木偶,台前挂有一个小布帘,艺人在布挡下面一手牵引线,一手敲大锣,嘴里唱着台词,台上的小木偶就绘声绘色地表演起来。集生、旦、净、末、丑和文场、武场于一身,其景令人陶醉。队伍吹吹打打,热热闹闹,行一程停一阵,停一阵行一程,缓缓地绕镇一周后再折回公园,这时已是红日偏西……“三月三”是庙会也是集场,十里方圆,处处是货摊,吃、穿、用、耍,琳琅满目,五彩缤纷。

高一(5)班213小组采访的是藕塘的老竹匠冯爷爷,如今古稀之年的他,身体十分硬朗,布满老茧的双手操弄起竹刀来依旧十分熟练。

问题1

| 爷爷,请问您一直住在无锡吗?

|

答

| 诶哇,我哩是老无锡了。

|

问题2

| 爷爷,竹篮是怎么做的呀?

|

答

| 我们要先用专门的主刀把竹子切断,再将它破成竹篾,最后把竹篾手工编起来,先编底部,再一圈圈往上绕。破篾可是门技术活,我跟师父学了3年呢。

|

问题3

| 爷爷,竹业是怎么发展起来的呀?

|

答

| 以前没有工厂的。1958年“大跃进”以来,“五匠”便活跃起来,分别是裁缝、铁匠、竹匠、木匠、皮匠。那时候苏锡一带盛行丝绸,养蚕的人多,几乎每家都有竹匾。我1964年拜的师,1968年第一家工厂就在藕塘建起来了。无锡县推出了手工联社。现在手工联社已经解散了。

|

问题4

| 爷爷,据您所知,还有多少人在从事这么手艺呢?

|

答

| 不多喽。做的人都是个体户,现在要买这种竹制的东西,得私人定制。

|

问题5

| 做一个一般多长时间呢?

|

答

| 快的人,做竹匾一天就一个,竹篮一天也就两个。

|

问题6

| 爷爷,我们无锡这边的竹艺品与别的地方有什么区别吗?

|

答

| 区别不大,主要是原材料不同。我们用的叫原竹,细细小小的,编出来精细,别处用的叫毛竹,编出来的就比较大气。

|

213小组在调查过程中了解到手工竹篾编制作为民间老手艺渐趋边缘化,便想把这种老手艺记录下来。

冯爷爷是个地地道道的藕塘人,是个老手艺人,从事手工竹篾编制已有几十年了。现在冯爷爷头发已经花白,身子骨不像以前那么利索了,但只要做起竹篾活计他的精神头就起来了,“几十年如此,习惯了,一日不做就想,每做成功一件甭提有多高兴了”冯爷爷对我们说。

手工竹篾编制是个巧活计,掌握这项手艺需要老师傅带着手把手教,因为竹编有着复杂的制作工艺流程。剖竹、造型没有三年五载是学不成、做不好的。冯爷爷小时候得了病,一只腿无法挪动,无法从农,一次偶然的机会让他从师沈师傅。现在想起跟着师傅学竹编的那些岁月,就像“昨天发生的事情一样”,“我用这门手艺养活了一家人,很欣慰,很感激”。冯爷爷说。

手工竹篾编制作工序繁琐,分为选竹、砍竹、破篾、编制四个步骤,砍、锯、切、剖、拉、撬、编、织、削、磨是篾匠入行的基本动作,篾匠用锯子、弯刀、度篾齿等工具把成竹变成一个个美观实用的竹编用品,这既需要篾匠有巧手和巧心,又要能够耐得住寂寞吃的了苦,不是一般人做得来的。“学做竹篾很苦的,刚开始连剖竹子都不会,因为用劲,牙关都咬疼了,手用力多了,到晚上时东西都拿不住,还老被刺。”冯爷爷回忆。破竹、破篾成功与否关系到竹编成品的质量。小时候的冯爷爷经历过物资匮乏的年代,浪费那是天杀的顶大坏事,是绝对不允许的,所以冯爷爷破竹、破篾的过程中全神贯注,不轻易浪费一根竹材。现代物质消费泛滥,节俭这个中华民族的优良传统越来越被人们所遗忘了。编制这个步骤最重要,最难,也最能体现篾匠的手艺。竹编现存主要有八大编法,分为圆口编法、六角孔编法、双重三角形编法、三角空编法、梯形编法、回型编法、斜纹编法和一挑一编法,灵活运用以上八大编法,同时做好造型,老篾匠就能用一双巧手编织出轻巧耐用的用具来。

曾经红火的篾匠行当逐渐边缘化,作为村里最后一个老篾匠,冯爷爷有时也会有些伤感。“只可惜,如今年轻人都不愿意学这门手艺,现在我们村会篾匠活儿的就剩下我一人。”说到这里,他不免有些伤感。

高一(6)班南禅寺小分队采访了具有悠久历史,有着深厚文化古韵的无锡名胜——南禅寺。

问题1

| 南禅寺最早起源于哪个朝代,它的名字又是从何而来?

|

答

| 因为当时,佛教十分盛行,所以当时的皇帝大兴修建寺庙,而南禅寺便是其中之一。浙南禅寺啊,他从前还真不叫这名字,那么叫什么呢,——护国寺,为什么,因为当时人民渴望安稳,大批大批的百姓去信佛教的社会背景导致。但到了唐高宗那个朝代,因为当时这护国寺地处灵山附近所以又被称为灵山寺。最后因为百姓人的口头语他才被称为当今的南禅寺。

|

问题2

| 妙光塔的历史背景是什么?

|

答

| 传说是为了治服水患而建立的,后又由于一名来自异地的一名僧人的传说而声名大噪,至于是什么这个我真不知道,但是最后这妙光塔的名字是由赵佶赐的。

|

问题3

| 地藏王菩萨是为了祈求什么的?

|

答

| 这地藏王一共有五部经书,只要是家里如果有至青之人去世了,想给他超度,将他就处于地狱。地藏王不仅可以给人超度还可以给动物超度。

|

问题4

| 四大天王到底是有什么作用?

|

答

| 四大天王,因此一共有四个。他们是佛教的护法,四大天王分别是:东方持国天王 多罗吒,持琵琶,住东胜神洲;南方增长天王 毗琉璃,持宝剑,住南赡部洲;西方广目天王 留博叉,持蛇(赤龙),住西牛贺洲;北方多闻天王 毗沙门,持宝伞,住北俱卢洲。中国佛教徒认为南方增长天王持剑,司风;东方持国天王拿琵琶,司调;北方多闻天王执伞,司雨;西方广目天王持蛇,司顺。组合起来俗称便成了"风调雨顺"。

|

问题5

| 那可以求姻缘,求子的是哪一尊佛呢?

|

答

| 这个可以多拜拜观世音菩萨,首先观世音是能闻声救苦,到处行慈运悲,以此大悲行愿而救度众生,广做佛事。所以如果你真的受苦于单身,可以去拜一下。

|

南禅寺历经风霜,迭废迭兴,但总体来说,幸运大于不幸。北宋天圣年间重建,宋仁宗赐名“福圣禅院”。“八年以后,宋仁宗又为与南禅寺相对应的北禅寺赐名“寿圣禅院”。同一皇帝,给锡城两寺院,赐以“福圣”、“寿圣”之名,这是无锡佛教界引以自豪的幸事特别是南禅寺赐福有福,经历代修复,面目一新。可见那天王殿,殿身辉煌,香火鼎盛;妙光塔,塔尖矗天,气势不凡;五戒堂,堂内庄严,净化人心;放生池,池水碧绿,清澈照人。大雄宝殿中,如来形体雄伟,仪表安详庄重,慈眉慧目,微具笑颜,口欲启齿而又止,状若演法且未尽。诸佛罗汉,面貌慈祥多姿,形体丰满俊俏,眼神专注,衣纹流畅,匠人之巧,绝非一股。

高一(7)班沽月小组,将目光投向太湖。他们用一首《太湖美》,将读者带入波光粼粼的湖中。

正如一曲老歌中所唱:“太湖美,美就美在太湖水。”尽管太湖那碧绿的水并不清澈,但它却别有一番风韵,因为它的绿不是死气沉沉的绿,而是充满了生机的绿。

太湖作为中国的名湖,在历史上起着重要的作用,它不仅是无锡主要的饮用水源地,而且为居住在它周边的人们提供了充足和美味的食物。俗话说得好,太湖有三白:白鱼、银鱼和白虾。我爱白虾胜过河虾,想要吃白虾并不需要复杂的厨艺,一道简单的盐水白虾就能很好的体现出它的风味,入口时,它那略带清甜的鲜美味道常常让我欲罢不能。

想要了解太湖,光知道吃的还远远不够。走在一座弯弯曲曲的步行桥上,望着远处那一丛丛翠绿的芦苇随风飘逸,水面上飘着许多翠绿的浮萍,浮萍下还不时地冒出几个气泡,也许是鱼儿在湖里头诉说着什么吧。不远处,一只白鹭立在水中,一会儿将头埋入水中,一会儿又抬起头来东张西望,神态自若,悠然自得,当有人走近时,它就展开那洁白的翅膀飞向远处。走到太湖边的平台上,方能一睹太湖的一角,可以依稀看见远边的小岛,还有那一眼望不到边际的湖水,如果我带了望远镜,我就能一眼望到远在太湖另一头的鼋头渚,甚至能一眼望到苏州去,由于现在不是捕鱼季,湖面上很少有渔船来往,不过仍有人坐在平台旁延伸出去的小桥上独自垂钓着。他一手握住长长的鱼竿,一手握着一支烟,两腿微屈,眺望着远处的湖面,脸上有着长期被风吹而形成的皱纹,眼光深邃,好像已经看透了这尘世,而他自己也在不经意间与这太湖融为了一体,成为了太湖美景的一部分。

不过这些依然并非太湖的全貌,我沿着湖边继续走了很久,在一座桥下发现了一个堤坝,这堤的一头是太湖,另一头是一条支流,上面却漂浮着一整片绿色的蓝藻,自2018年太湖蓝藻爆发以来,虽然政府加大了整治的力度,但时隔12年,却仍能感受到它对太湖的影响。蓝藻的绿,是一种死气沉沉的绿,是一种让人压抑的绿,在这种绿里看不到一点生机。继续往前走,还能看见专门搭在水中的桥被埋在泥土里,这说明这里也曾经是胡泊的一部分,却因环境整治而不得不将其埋平,尽管如此,我相信我们可以用自己的行动去改善环境,比如从我们身边的小事做起,让我们每天节约用水一点点,每天低碳生活一点点,相信我们身边的环境就会变得一天比一天更美好。

这就是我家乡的太湖,以后每当我想起太湖,就会想起我的家乡。

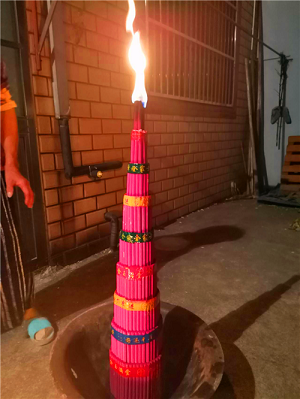

高一(11)班的小组关注到无锡中秋节有一个独特的习俗——烧天香。

风俗名称

| 烧天香

|

名字由来

| 一种大香斗,四方,上大下小,形似量斗,因在香上加糊纸斗,故称“斗香”。

|

风俗习惯

| 中秋节重点在于晚上,一家人要尽可能团聚在一起吃“八月半夜饭”。除此之外,无锡人还有一个习俗至今仍保留着,那就是在中秋晚饭后每家每户都要在天井或院子里“烧天香”拜月亮、斋月宫。

|

天香功效

| 能显著去除室内(车内)的各种异味和有害气体,如甲醛、苯和tvoc等。长期使用能有效提高人体的免疫力,可有效防治呼吸系统疾病以及各种流感和瘟疫。

|

风俗目的

| 烧天香”的目的是祈求月里嫦娥赐给人间太平安宁,保佑亲人永不分离。

|