若问学习语文能体悟什么,可能一时之间也难以描摹。只愿在夕阳西下,孤鸟翱翔时能说一句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,在秋季树叶纷飞时,能吟一句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”。也能去听听古人心语,让穿越千年尘埃的旧事,依旧动人心弦。

2020年12月7日,语文教研组开展学科教研活动。高二年级的孙伶丽老师和浦亚洁老师为我们带来两节情韵相生的古诗词赏析课。

孙伶丽老师教授杜甫的《旅夜书怀》一诗。就“本诗写出杜甫怎样的形象”这一问题,展开了诗歌的阅读和赏析。孙老师引领学生根据诗句,先描摹画面、品味意境,后分析形象,感知情绪。后介绍本诗的写作背景,可知杜甫在诗中是一个孤寂、漂泊的形象。

浦亚洁老师教授姜夔的《扬州慢》一词。本词的讲课重难点是大量化用杜牧诗句,浦老师化繁为简,让学生从词中选取相关词句,分辨它们是杜牧还是姜夔所见到的扬州之景。通过对扬州两种不同描写的对比,可看出扬州在经历战乱之后凋敝的情景,得出昔盛今衰的变迁,使人生出黍离之悲。

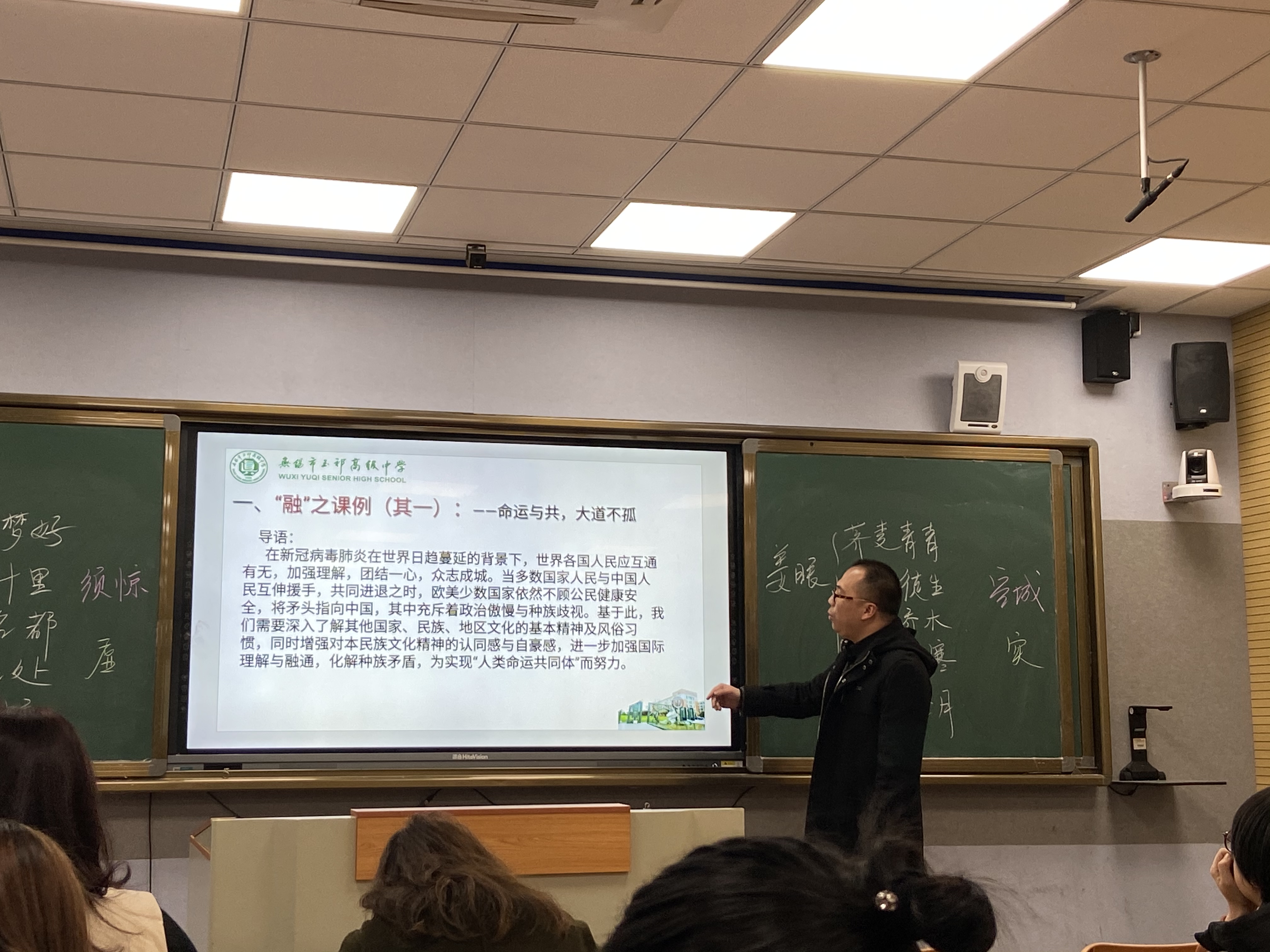

课后的评课环节由周扬老师主持。周扬老师称赞了两节公开课的规范性和可借鉴性,并借教研组活动的机会,向各位老师分享了自己在疫情执教期间的一些心得感悟,介绍了自己一篇题为《疫情之下的“融”“和”之道——当语文学科教学“邂逅”国际理解教育》的论文,告诉我们在新冠肺炎病毒肆虐世界的时刻,应加强民族文化认同感与自豪感,在文化交流中,化解民族矛盾。

语文学科教学应是立足历史和现实的。随着诗词漫溯历史的时候,老师带学生看古人眼中带上情感色彩的风景,真正领会“一切景语皆情语”;当我们直视现实的时候,也要从民族文化中找出源源不断的力量,回归根源,才能迸发力量。